点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

中国警察参加联合国维和行动二十五周年——

为世界和平点亮希望

本报记者 陈尚文

“大千世界,我也许只是一根羽毛,但我也要以羽毛的方式承载和平的心愿。”

2015年9月28日,习近平主席在纽约联合国总部出席联合国维和峰会并发表讲话,分享了中国维和女警和志虹的日记。2010年,和志虹等8名维和英烈在海地突遇强震不幸牺牲。习近平主席说:“这是她生前的愿望,也是中国对和平的承诺。”

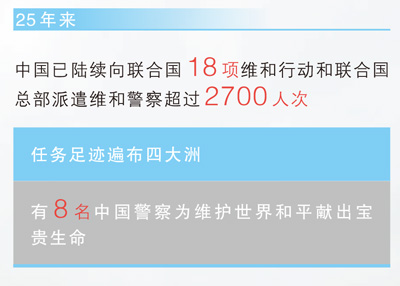

今年是联合国成立80周年,是中国警察参加联合国维和行动25周年。25年来,中国先后向联合国18项维和行动和联合国总部派遣维和警察2700余人次,8名中国警察献出宝贵生命。面对血与火、生与死的洗礼和考验,中国维和警察顽强拼搏、忠诚履职,积极助力恢复驻在国家和地区的和平与稳定、保护当地群众安全、促进司法重建等,为世界和平事业贡献了中国力量。

出 征

2000年1月11日晚,天降瑞雪,“中国首批维和民事警察出征仪式”在公安部庄严举行。一排整齐列队的警察,身着作训服和作战短靴,昂首挺胸,威武雄壮,接受检阅。12日,他们带着祖国和人民的重托,正式启程前往东帝汶,拉开中国警察参加联合国维和行动的序幕。

原公安部警卫局大校徐志达是首批15名中国维和警察的一员。他至今仍清晰记得,那时的东帝汶首都帝力如同被巨兽啃噬过的废墟,焦黑的残垣断壁间零星散落着衣衫褴褛的流民,“你可以想象他们遭受了怎样的苦难,和平与稳定在那里显得无比珍贵。”

1999年8月30日,东帝汶举行独立公投,后爆发大规模暴力事件和流血冲突。同年10月25日,联合国安理会通过决议,授权成立联合国东帝汶过渡行政当局,下辖行政管理、人道主义援助和维和3个主要部门,全权管理东帝汶事务。应联合国请求,中国决定向联合国东帝汶过渡行政当局派遣民事警察。

徐志达回忆说,考虑到东帝汶严峻的安全形势,联合国要求所有警察必须携武器前往任务区。大家深感肩负的使命之重,也感到维和的风险之大。出征之前,几乎每个人都悄悄写好了遗书,锁在自己办公室的抽屉里。抵达任务区后,他与队友们迅速投入维和任务。由于此前没有维和经验,他们主要被分配至帝力、利逵萨、欧库西等地警察局,从基层巡逻、执法干起。

“语言关、生存关、安全关……横亘在大家面前的是丛丛荆棘、重重障碍。”徐志达说,东帝汶的维和警察队伍汇集了几十个国家的警务人员,大家口音混杂且语速极快,他和队友们时常需要反复确认指令,只能录好音,带回宿舍后反复研究,争取尽快掌握各国警察的发音规律。生存环境之严酷更是不言而喻,没水、没电是常态,蚊虫肆虐曾让徐志达等人感染登革热,高烧不退,只能依靠免疫力和意志力硬扛。

最为严峻的是当地的治安状况,边境交火未停,地方武装交火频繁,难民潮与投机者的涌入加剧了暴力冲突。“一次平息械斗时,同巡逻组的尼泊尔警察受了伤,还有一次平息骚乱过程中,澳大利亚组长背部遭受严重刀伤……我们要站好中国维和警察的‘第一班岗’,打起十二万分的精神并拿出所有的本领!”徐志达说。

经过一段时间的工作,积累了一定经验后,中国维和警察的才能和高素质逐渐显露出来,相继被委以重任。徐志达也在抵达任务区不到3个月,便受命在首都治安最复杂的科摩罗地区组建新的警察分局并出任局长。

“科摩罗分局辖区案件占整个帝力市的70%,是块‘硬骨头’,但我当时一心想着要啃下!”徐志达说,他每天带着20多名来自多个国家的维和警察穿梭在科摩罗一条条街道中,走访村落村长,侦破疑难案件,智取凶悍黑帮,打击海滩犯罪,甄别难民身份并协助遣送……经过10个月的努力,分局辖区发案率大幅降低,辖区居民终于过上了和平安稳的生活。

“作为一名中国维和警察,当我听到当地学生在一次校园犯罪打击行动后激动地高喊‘中国!中国!’,见证因战乱与家人失散的邻居约翰在我们的帮助下重拾生活希望,看到国际同行一次次为我们的专业、友善与坚韧真诚点赞,我感到无比骄傲!”徐志达认为,能为和平出征,是他一生中最宝贵、最难忘的经历。

传 承

“听着大家的分享,我心向往之。”2000年,中国维和警察培训中心正式成立,时任中国人民武装警察部队学院(现中国人民警察大学)教师辛淑兰还在基础部从事英语教学工作。之后几年,陆续有教师奔赴不同地区执行维和任务。辛淑兰说,同事讲述的中国维和警察故事,在她心中播撒下维护和平的种子。

2009年9月20日,伴随着滚滚热浪和漫漫黄沙,辛淑兰作为中国第八支赴联合国苏丹任务区维和警队的一员抵达喀土穆。在接受入职培训后,她被分配到南方地区警察局,执行了1个月巡逻任务并迅速熟悉辖区环境,后被调任警局培训组,投身当地警察培训工作。

“为当地警务教官培训班授课的经历,让我至今难忘。”辛淑兰介绍,原联合国苏丹特派团计划通过为当地警方培养一批本土种子教官,实现警察队伍的可持续发展。临时接到任务,一切从零开始,对辛淑兰无疑是巨大挑战。没有培训素材,她自己查阅资料形成讲稿;没有投影设备,她把书写纸当作黑板用;没有课件依托,她凭借记忆、理解和现场发挥讲授课程……“大家的积极互动与反馈给了我很大信心,让我可以迅速进入状态,越讲越从容。”辛淑兰说,时任苏丹任务区副总警监和培训协调官全程跟课,在她课后询问课程改进建议时,他们都微笑着称赞:“中国维和警察非常专业!”

回国后,辛淑兰于2020年3月加入中国维和警察培训中心,正式从事维和警察派遣前培训工作。“这一工作实战性强,需要根据维和行动的发展需求和前沿动态持续更新。”为了更好地推动教学工作,2024年2月至今年2月,她再次赴联合国塞浦路斯任务区,承担缓冲区内的社区警务与安全维护工作。

从三尺讲台到维和一线,两次维和、两个任务区、两枚“和平勋章”,辛淑兰说,她很荣幸能参与到维护世界和平的进程中,也希望能竭尽自身所能,将关于不同任务区文化和维和群体的资料与见闻,以及在不同岗位上获得的历练与经验传承下去。

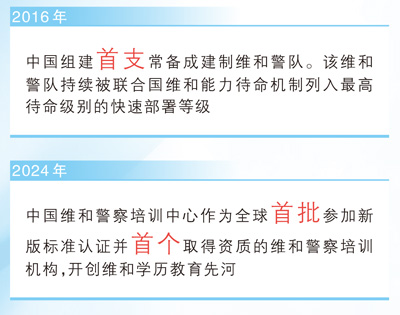

中国维和警察培训中心作为全球首批参加新版标准认证并首个取得资质的维和警察培训机构,开创维和学历教育先河。“中国在参与联合国维和行动的同时,积极推动全球警务领域合作与交流,帮助发展中国家提升安全治理能力,为世界和平与稳定贡献了关键力量。”辛淑兰说。

坚 守

在北纬9度的阿卜耶伊,炙热的阳光灼烤着饱经战火与冲突的非洲红土地,人们强烈渴望和平的到来,无比期盼安宁的生活。从公安部常备维和警队中走来的毕京刚,已在这里坚守了逾两年。

2015年9月第七十届联合国大会期间,中方宣布加入新的联合国维和能力待命机制,率先组建常备成建制维和警队。2016年11月22日,公安部常备维和警队正式成立。作为常备维和警队队员,毕京刚凭借优秀成绩和过硬素质,于2022年11月成功竞聘联合国阿卜耶伊任务区警务行动主管,是阿卜耶伊任务区第一位中国维和警察。“这一工作类似于警察部门的‘参谋长’。”毕京刚介绍,他的工作内容主要包括协助任务区警察总监、副总监管理日常警务行动;制定行动计划,定期开展实地督导;协调任务区军事部门,研究联合行动方案;与安全部门协作,确保警察部门人员、行动安全;牵头支持当地社区保护委员会行动等。

2023年9月29日,履新不久的毕京刚就遇到了“硬仗”。一起严重武装袭击事件,造成数十名当地民众死伤。任务区成立事件真相调查委员会,并任命毕京刚为负责人。“初到阿卜耶伊,对很多部门的人员还并不熟悉,但我当即就意识到,这是一次关键考验。”毕京刚迅速行动起来,召集委员会成员研讨案情及工作分工,通过高频次现地勘察、多维度证据链构建及收集证人证言等,最终完成相关调查并提交了一份翔实缜密的调查报告,获得任务区高层一致认可。

在日常工作中,毕京刚管理着来自20多个国家的维和警察,还时常需要与其他任务区军事和民事部门等进行工作对接。面对跨文化挑战,他推动“重督促、多实地督查”工作机制,要求全员深入一线,以图像影像等为辅证材料,摆事实、讲道理;确定多项标准作业程序,把日常工作细化、量化;并筹划搭建行动部门数据库,以高质量数据共享大幅提升工作效率……

“坚守一线不免要直面各种困难与挑战,但每当我们看到警服上鲜艳的五星红旗,想到自己代表中国,身后有强大的祖国,我们就拥有了攻无不克、战无不胜的力量。”在毕京刚看来,维和行动不仅是个体的一次任务、一次经历,更多的是作为一名中国警察,在国际维和舞台上展现专业、精湛的警务素养,在维和任务中融汇来自中国的优秀经验和做法,发出中国声音、贡献中国力量。

25年来,中国维和警察始终坚守在世界最需要和平与稳定的地区,听着枪声入眠,闻着硝烟醒来。他们以实际行动守护和平,以无私奉献传递爱与希望。维和征程漫漫,和平誓言永不改变。