点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

【破圈了】

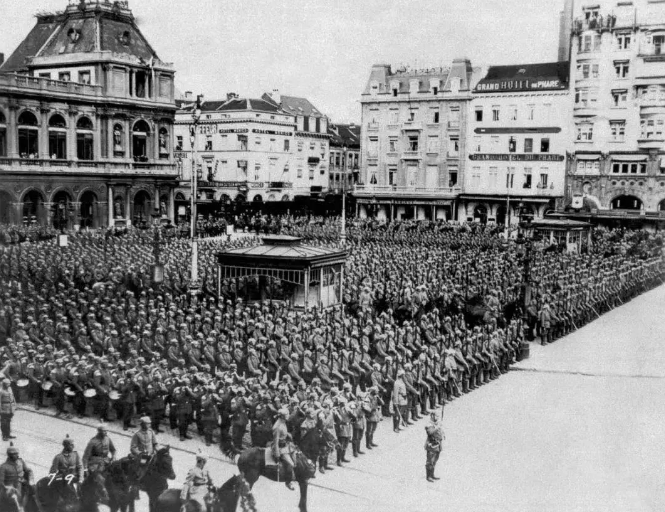

巴黎奥运会开幕,吸引全球目光。奥运会历来被视为和平的赞歌,巴黎奥运村里也有一面“奥林匹克休战墙”。几天前,数百名运动员代表在这里发出呼吁——“给和平一个机会”。

在遍布巴黎的五环标识下,可以静思战争与和平。然而,还有多少人记得110年前的7月28日?

这一天,第一次世界大战正式爆发。

“叶落之前凯旋”的误判

历史的崩塌,往往只在一瞬间。

1914年6月28日,萨拉热窝的枪响,急剧恶化了国际局势。一个月后,第一次世界大战正式爆发,和平戛然而止。德皇威廉二世对出征的将士们许下诺言:“你们将在叶落之前凯旋。”

不只是柏林,莫斯科、巴黎、维也纳的统帅们期待的都是“速战速决”,筹划的都是一场普法战争或者日俄战争式的主力决战。然而,充满死亡与恐怖的一战最终持续了四年多,战火席卷欧亚非,吞噬了近千万人生命。

第一次世界大战是人类的一道考题,但是110年以来人类始终没能就如何避免大战与冲突再起交出一份满意的答卷。结果是,人类能够终结一次战争与对抗却不能消除其根源,只能任其一次又一次地袭来。

在一战之后,是另一场更加残酷的世界大战。二战之后,虽然没有再发生世界大战,但局部战争、代理人战争此起彼伏,同样为祸人间。关键是,霸权国家对大战的物质和心理准备似乎较过去更为充分。君不见,持续了40年之久的全球冷战曾让全人类笼罩在核冬天阴影下,而当前美西方出现的“新冷战”逆流也正试图将30年的全球化成果撕为碎片。

可见,“以史为鉴”并不容易,有时甚至极为困难。

一战是一场漫长而血腥的世界性战争,所有投身其中的欧洲大国都蒙受了惨痛的损失,人们甚至对西方文明乃至人类理性本身的信心都严重动摇。问题在于,虽然可怕的伤痛足以震动人心,曾经不为人知的高层决策随着回忆录的出版和档案的解密也不再是一团迷雾,而对于应当从一战中吸取何种教训,至今仍然不乏歧见。

和平为何戛然而止

一战的悲剧性吸引了众多历史学者和国际关系理论家的关注,一批又一批负有盛名的主题专著不断出版。对于1914年为何“和平戛然而止”以及后世应当汲取何种教训,大致有两种意见。

第一种意见是所有大国对于战争的爆发都负有责任。

虽然英德之间的权力和意识形态对抗是导致一战爆发的重要线索,但绝非唯一重要因素,甚至都算不上是战争的导火索。一触即发、难以回头的战争冲动,相互锁定、传导冲突的联盟承诺,汹涌澎湃、自食其果的民族主义,德国对沙俄不断兑现的战争潜力的恐惧,这些都使得发生于欧洲一隅的刺杀案最终演变为“没有一国想要”的全面战争。

正如开战时的英国财政大臣、日后凡尔赛和会上的英国首相劳合·乔治所言,“各国从战争的边缘滑入沸腾的大锅”。英国历史学家克里斯托弗·克拉克更是用“梦游”来形容一战爆发前各国决策者的种种判断,并指出它们都源自当时欧洲的共同政治文化和战略心理。一言以蔽之,战争是一场各国共同上演的悲剧,而非一桩德国独自犯下的罪行。

第二种意见是德国要为战争的爆发承担绝大部分责任。

在德国历史学家弗里茨·费舍尔笔下,德国投身战争的原因既不是遭到脆弱而莽撞的盟友奥匈帝国的牵连,也不是外敌包围下过度惊惧而不得已地发动“预防性战争”,而是其保守政治精英有意推行的扩张性霸权追逐政策。就战争根源而言,两次世界大战并无区别,都是同一种扩张主义政策的终局。如果说其他国家对于战争爆发有什么重大责任的话,那就是它们对德国“遏制不足”,未能在“事前”就足够坚定地威慑住德国,例如英国在德国攻入比利时之前都不愿意与法俄正式结盟。当然,这种责任至多只是一种判断上的错误,而非道德或者法律上的不义与罪责。

说不通的“修昔底德陷阱”

很多时候,一些人“面向历史”,不是真的想要吸取经验教训,而是为已经作出的决定寻找包装的理由。

一百多年来,上述两种意见始终争论不休。每当大国关系重新紧张之时,争论还会变得愈加激烈,每个参与者都竭力从一战的历史中找到支撑自身看法的证据。过去数年,美西方政策和学术界一些人一直在比对中鼓噪,当今的中国是否与1914年的德国“相似”,中美关系又是否会是当时德英关系的“复刻”。

我们中国人普遍知晓这一联系的荒谬,但不妨耐心地看看其中究竟。

其实,一战并非是拿来衡量当今大国关系的唯一“镜鉴”,还有一些人拿伯罗奔尼撒战争来比喻当今的中美关系,其中最知名的衍生概念就是所谓“修昔底德陷阱”。在修昔底德笔下,古希腊战争的根源在于斯巴达对雅典崛起的恐惧。美国向来不惮于承认其对外政策就是要维护自身霸权,因此将这一逻辑套用于现在的中美关系。但问题是,在描述政治体制时,美国又将中国比为斯巴达,而以雅典自居。可以说,不论是将中国比作雅典还是斯巴达,对美国而言都颇为别扭。

对于试图利用历史来推销反华政策的人来说,一战显然是一个更好的素材。在这些人看来,如果用一战前的英德来做类比,身份“错位”的问题就迎刃而解了。因此,随着美国对华战略竞争不断加码,不少人开始反复罗列中国与一战前德国的所谓相似之处。他们的预定结论非常清晰,正如德国要为一战的爆发背负全部罪责,中国也要为所谓“新冷战”的爆发承担全部责任;美国对华遏制只可能犯一种错误,那就是遏制的态度还不够坚决,手持的大棒还不够强硬。

黄钟毁弃,瓦釜雷鸣。在华盛顿和布鲁塞尔以及其他很多西方名都大邑,沉重战祸中已经被揭示的诸多真正教训被弃置一旁。时至今日,一次又一次的危机不仅没有让决策者们更加警醒,反而让他们产生了一种能够“任意制造危机、随时管控危机”的盲目自信。

恰如一边高喊对中国“该竞争时竞争,必须对抗时对抗”,另一边又要“防止中美关系脱轨”的拜登政府,反复在南海和台海制造可能挑起冲突的巨大风险。其中最甚者,还在幻想用一场乌克兰式的“有限冲突”战胜中国。

深入一战历史则不难看出,过于紧密、盘根错节的联盟不仅会让冲突的火焰迅速蔓延,而且会让局势紧张螺旋式地加剧,让冲突的火焰更容易被点燃。然而,不论是在欧洲还是亚太,如今的美国都在打着“联盟现代化”旗号,让其安全承诺更加刚性、更加多边化。

自拜登政府执政以来,华盛顿在亚太新建的多边安全架构已经到了“乱花迷眼”的地步,美日印澳、美日澳菲、澳英美、美日韩、美日澳等名词如同排列组合一般源源不断地出台,日韩澳新四国的首脑也已经连续两年参加北约峰会。基于联盟的美国“印太战略”正在打破地理的自然分隔,试图将亚欧大陆的两端变成一整个“大火药桶”。

并非“历史的宿命”

“经验和历史教授的是,国家和政府从未于历史中学到任何教训,也不会根据本应学到的教训而行事”。

诚如黑格尔所言。当前大西洋两岸对一战的讨论看似热烈犀利,细品却充斥着狭隘的偏见和自私的谬论。

回看历史,一战的发生正值英德所谓的“兴衰交替”之际。然而协约国与同盟国之间大战到来的原因却并非是英德两国矛盾尖锐到了不可调和的地步。就此而言,第一次世界大战的爆发或许称不上是大国权力转移的结果,更遑论大国的兴替一定会带来战争。

一言以蔽之,用一战溯源来立论“大国兴替一定会带来战争”,用110年前的英德关系牵强比附当前的中美关系,都是经不住推敲的。

我们应当从一战中汲取的最重要教训,就是绝不能做不负责任的宿命论者,甚至打着从历史中学习的旗号重蹈覆辙。一战爆发前,柏林、维也纳、莫斯科和巴黎的决策者们无不认为本国已经别无选择,只能拥抱“不想要的战争”。在当前的西方特别是美国,也颇有一些人在推销类似的宿命论,鼓吹一战前的历史正在重现、新的世界大战很难避免。对于他们来说,频频提到历史,并非是希望所有国家特别是大国从中吸取教训、避免战争,而是试图营造出一种战争总是会不以人的意志而到来的气氛。

不论是在当时还是现在,战争绝非不可避免。战争不是历史和人类的宿命,而只是少数人不负责任的选择。对于绝不重蹈历史覆辙,我们有理由保持自信。

与110年前相比,全球范围内的政治进步有了突飞猛进的发展;两场世界大战的血腥和一场全球冷战的冷峻,让和平理念前所未有地深入人心;发展中国家的群体性崛起和中国日益走近世界舞台的中央,更是给人们看待和处理国际事务注入了新观念和新思维。与之前历史上的任何时期相比,当今时代都具备更多有利于维护和平的因素。和平与发展,依然是时代的主题。让全人类的和平灯火长明不灭,我们责无旁贷,也必定成功。

文/肖河(中国社会科学院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员、国家全球战略智库研究员)

图源/网络