点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

中新网11月30日电 据外媒报道,当地时间11月29日,美国前国务卿亨利·基辛格逝世,享年100岁。

基辛格一生传奇,曾于上世纪70年代担任美国务卿,对美国外交政策影响重大,被美国前总统福特称为“美国历史上最伟大的国务卿”。他在自己的政治生涯中,也为中美关系做出了杰出贡献。

如今,这位眼光犀利、看透世事风云的“中国人民老朋友”,走完了传奇一生。

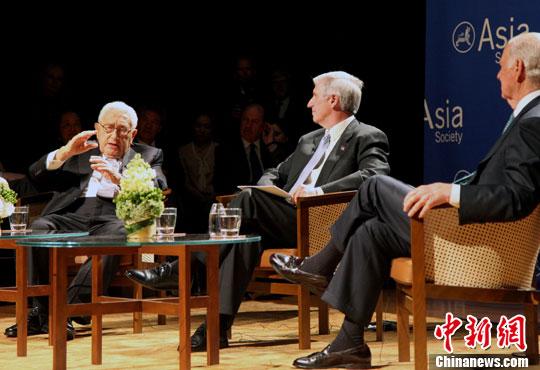

资料图:美国前国务卿基辛格出席在纽约举行的美国百人会成立25周年颁奖晚宴并发表演讲。中新社发 阮煜琳 摄

从学术界到政界,一炮而红

基辛格1923年生于德国,为犹太人后裔,1938年因不堪纳粹对犹太人迫害,全家迁居英国,同年转到美国,1943年加入美国国籍。

二战期间,基辛格曾在美国陆军中服役,战后在哈佛大学攻读政治学,1952年基辛格获文学硕士,1954年获哲学博士学位。

步入政坛之前,基辛格专注于学术,他曾任哈佛大学国防研究班执行主任、防务研究计划主任、哈佛大学教授、哈佛大学国际问题研究中心负责人等要职,经验丰富。

在1957年出版的《核武器与对外政策》中,基辛格首次提出了有限战争的理论,从而使他在学术界和对外政策研究领域一炮而红。

在1968年的总统竞选中,基辛格曾担任纳尔逊·洛克菲勒的外交政策顾问,但是后来尼克松却战胜了洛克菲勒,并最终赢得了大选。

竞选中,尼克松看中了基辛格的外交才能,他决定聘请基辛格担任总统国家安全事务助理。就这样,1969年1月,基辛格离开哈佛校园到华盛顿走马上任,实现了由学术界到政界的转变。

影响美外交政策的重磅人物

从政之后,在1969到1974年,基辛格任总统尼克松的国家安全事务助理和国家安全委员会主任。

资料图:美国前国务卿亨利·基辛格(左)与前国务卿詹姆斯·贝克等人进行有关美中关系的对话。中新社发 王欢 摄

这期间,1973年9月22日,时年50岁的基辛格正式就任美国国务卿,他成为美国历史上第一个原籍非美国人的国务卿,和第一个兼任国家安全事务助理的国务卿。

在尼克松和福特总统任职期间,亨利·基辛格一直担任美国国家安全顾问和国务卿要职,对美国的外交政策具有重大影响力。在任职期间,他推行“均势外交”,对当时的苏联实行缓和政策;并在中东问题上始创“穿梭外交”。

在担任总统国家安全事务助理期间,基辛格于1971年7月9日秘密访华,为中美建立外交奠定了良好基础。1972年2月,基辛格陪同尼克松总统访华。

基辛格还是结束越战谈判中的美方主要人物。1973年1月,他在巴黎完成了结束越南战争的谈判。

1977年,基辛格退出政府任职,当年1月,时任美国总统福特授予基辛格总统自由勋章,并称赞他为“美国历史上最伟大的国务卿”。

此后,基辛格还在乔治敦大学任客座教授,兼任全国广播公司顾问、大通曼哈顿银行国际咨询委员会主席、美国广播公司新闻分析员、美国—中国协会主席等职。

“中国人民的老朋友”

在普通中国民众当中,提起美国政治人物,基辛格是一个具有高认知度的名字。这位与中国打了40多年交道的“中国通”,被誉为“中国人民的老朋友”。

1971年7月9日,作为美国总统尼克松特使的国家安全事务助理,基辛格第一次踏上了中国的土地,执行代号为“波罗一号”的秘密访问。

当时,由于此次访问全程保密,基辛格悄悄从巴基斯坦伊斯兰堡转道北京。在北京,停留了不到48小时的基辛格与时任中国国务院总理周恩来等展开会谈。这次秘密会谈,奠定了中美两国进一步交流沟通的基础。

1972年2月21日,基辛格陪同尼克松访华,中美关系正常化迎来标志性的重大时刻。

基辛格曾表示,第一次访问中国后,他此后已有100多次踏上这片土地,“每次都会有新的收获”。

多年来,基辛格关注中国,自称专长是“认识中国的每一代领导人”,并对“中国思想和中国人民有浓厚的兴趣”。正是基于这种了解,他重视美中经贸关系的积极作用。

熟悉中国的基辛格,在88岁高龄时出版了《论中国》一书,试图从历史的角度理解中国,包括理解美中经贸交往的漫长历史。

资料图:基辛格著作:《论中国》。

基辛格不止一次强调,美中合作对于世界的和平与发展,至关重要。他表示,“期待美中两国都确认共同致力于建设一个和平与繁荣的世界秩序”,双方应把友好与合作作为共同目标,并为此做出不懈努力。

基辛格在美国外交史上占据了一个重要位置,具有不可磨灭的地位,更是中美关系一路走来的历史见证者。如今,这位老人走完了他将近百年的风雨人生,从此,外交界又少了一位传奇人物。一个时代,也随他的离去而逐渐远行。(完)